一文读懂 Deep Research:竞争核心、技术难题与演进方向

文章摘要

【关 键 词】 AI、深度研究、系统架构、技术演进、评估体系

在2025年的AI Agent探索浪潮中,深度研究类产品成为最早成功落地的领域之一。自2024年底谷歌发布首个深度研究产品以来,OpenAI、Anthropic等行业巨头迅速跟进,开源社区也涌现出多个明星项目,形成了繁荣的生态系统。当前,深度研究系统的生态已呈现出显著的差异化,竞争焦点从单一的模型能力转向系统架构、工程优化与应用场景适配度的综合比拼。评估体系正从笼统的通用基准迅速演进为面向特定科研或商业场景的高度专业化测评,标志着该领域的成熟。

在技术实现层面,多智能体协同架构成为备受关注的前沿方向,但所有系统都必须解决幻觉控制、安全隐私和过程可解释性这三大核心工程挑战。未来的深度研究系统将沿着从信息处理到知识创造的路径演进,其驱动力来自于推理架构的深刻变革,以及从发现关联性到理解因果性的能力跃迁。最终目标是让通用AI平台演化为服务于特定垂直领域的深度赋能工具。

现有深度研究系统的生态呈现出显著的多样性,不同系统在技术实现、设计哲学与目标应用上各有侧重。从核心技术能力来看,系统间的差异首先体现在基础模型与推理效率上。商业巨头如OpenAI和Gemini依托强大的专有大模型,在上下文长度和复杂推理上占据优势,而Perplexity等系统则通过深度优化开源模型实现了极具竞争力的性能。这种差异化源于各个系统在核心能力上的不同权衡,直接决定了其在具体应用场景中的适用性。

在系统架构方面,当前业界主要呈现出四种不同的架构范式:单体式架构、流水线架构、多智能体架构和混合式架构。多智能体架构因其卓越的可扩展性、并行处理能力和功能专业化,成为处理复杂研究任务的首选。然而,如何有效协调众多智能体,确保最终结果的整体一致性与逻辑严密性,仍是主要挑战。此外,分布式推理、并行搜索和自适应资源分配等技术被广泛应用于优化系统性能。

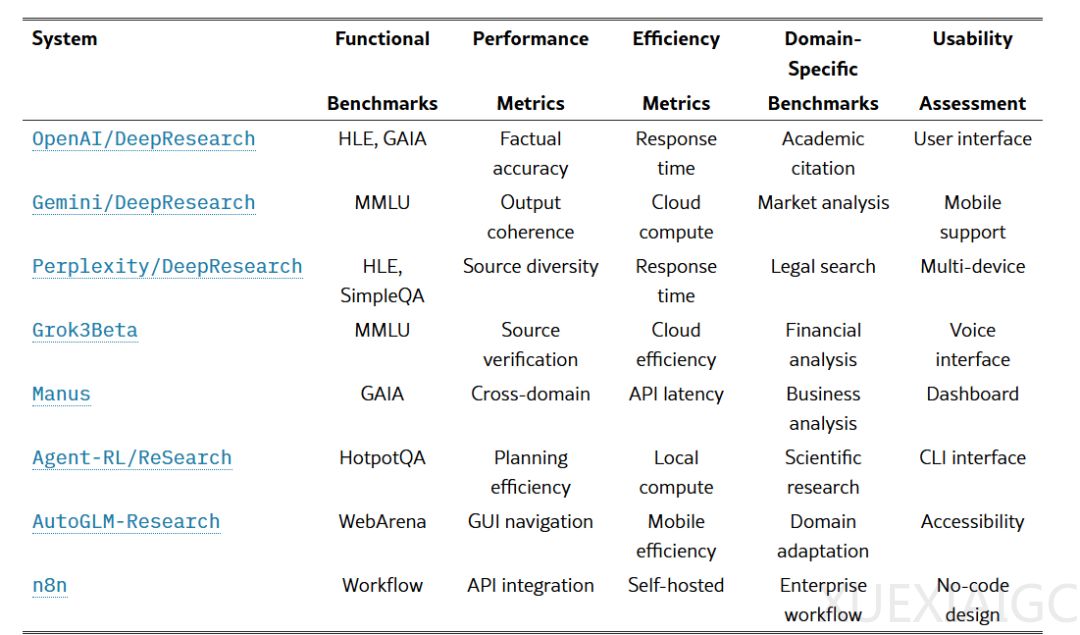

评估深度研究系统的效能正从依赖单一、孤立的性能指标,迅速演进为一个更加全面、系统化的多维评估范式。功能性评估聚焦于系统完成研究任务的核心效能,非功能性评估则关注性能、可靠性、稳定性和用户体验。情境化与前瞻性评估进一步强调系统在特定专业领域的真实价值,标志着评估体系从单纯的技术性能考量走向对技术社会责任的全面审视。

未来深度研究系统的推理能力将沿着四个关键方向演进:突破上下文窗口的物理限制、神经与符号推理的深度融合、从相关性分析到因果推理,以及多维度不确定性的精确表征。这些技术突破将从根本上改变深度研究系统的能力边界,使其在处理复杂研究任务时更加高效、可靠和可解释。例如,外部记忆架构和智能检索机制将实现真正的“无限记忆”,而因果推理能力的提升将使系统在医学、社会科学和政策分析等领域发挥更大作用。

总的来说,深度研究系统正从理论概念转化为稳定可靠的应用,其技术演进和评估体系的构建深刻反映了该领域的成熟和应用深化。未来的深度研究系统不仅将在技术上实现突破,更将在实际应用中为科研、商业和个人知识管理等领域带来深远影响。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 6668字 | 27分钟 ]

【原文作者】 Founder Park

【摘要模型】 deepseek-v3

【摘要评分】 ★★★★★