文章摘要

【关 键 词】 人形机器人/量产突破/AI赋能/华为布局/技术奇点

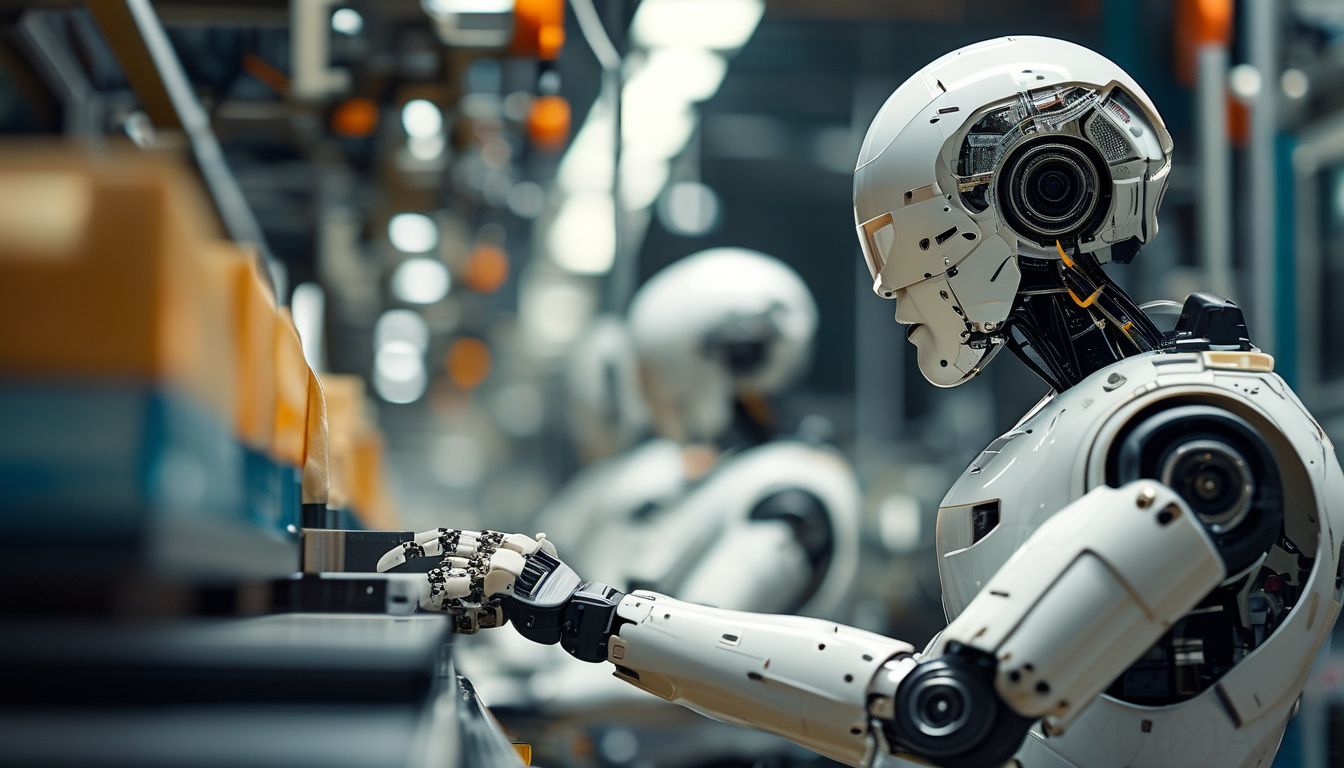

近年来,人形机器人产业经历了从谨慎观望到加速发展的转变。2022年产业尚受限于量产难题和技术瓶颈,但随着AI技术突破与产业链成熟,2025年有望成为人形机器人量产元年,行业正式进入基本面驱动阶段。三大标志性事件为这一判断提供了关键支撑。

华为的战略布局被视为产业链成熟的重要信号。自2022年起,华为通过技术合作、投资设立子公司、展示搭载盘古大模型的机器人等动作,逐步切入人形机器人领域。2024年11月成立智能创新中心并与16家企业签订合作协议,标志着其实质性搭建产业链的意图。这种谨慎入局的风格与特斯拉形成鲜明对比,但华为的参与进一步验证了产业商业化可行性。

宇树科技的快速崛起则展现了国产供应链的竞争力。这家以四足机器人起家的企业,仅用两年时间便实现人形机器人从立项到春晚舞台的跨越。其G1型号机器人售价降至9.9万元,硬件全自研与算法优势使其全球四足机器人市场份额超过40%。宇树的成功不仅证明产业链软硬件条件趋于成熟,更揭示了中国企业在人形机器人领域的弯道超车潜力。

特斯拉的量产规划为行业提供了明确的时间表。根据最新披露,Optimus计划2025年量产数千台,2027年产能目标达每月10万台,单台成本有望控制在2万美元以内。生产线建设与工厂应用场景测试的推进,标志着原型机向商业化落地的关键转变。尽管马斯克的乐观预测需要持续验证,但特斯拉的技术牵引作用依然显著,其灵巧手等创新持续定义行业标准。

AI技术的突破成为跨越技术奇点的核心驱动力。大语言模型与多模态训练的融合,为人形机器人赋予了具身推理能力。2024年智能驾驶技术的普及为机器人感知系统提供了验证场景,而合成数据训练、实际场景数据采集等创新显著提升了模型训练效率。清华大学关于机器人领域Data Scaling Laws的论证,则为端到端模型的发展提供了理论支撑。

产业前景方面,机构预测2030年全球市场规模将达150亿美元,年均增速超50%。若成本持续下降,2050年中美市场合计规模可能突破9万亿美元。尽管技术升级与成本控制仍存不确定性,但车企与机器人产业的融合趋势已愈发清晰。随着华为、特斯拉等巨头持续推动产业链进化,人形机器人正从实验室走向工厂,并最终向家庭、服务等多元场景渗透。

原文和模型

【原文链接】 阅读原文 [ 3118字 | 13分钟 ]

【原文作者】 锦缎

【摘要模型】 deepseek/deepseek-r1/community

【摘要评分】 ★★★★★